市政署檢出一款魷魚零食中含過量防腐劑 呼籲停止食用

市政署透過恆常食品抽檢,於一款魷魚零食檢出防腐劑山梨酸含量超出本澳法例允許之最大使用量。市政署已即時跟進處理,勒令涉事商戶停售有問題批次產品,並呼籲市民停止食用。

市政署於進口商「澳門咀香園餅家」抽取的一款原產地為泰國,經香港供應商提供的預包裝「風琴魷魚片」樣本中,檢出含每公斤二千七百六十毫克的防腐劑山梨酸,其含量超出本澳第7/2019號行政法規《食品中防腐劑及抗氧化劑使用標準》之規定。涉事產品每包淨重一百一十克,該批次所標示之「此日期前最佳」為2022年7月15日。市政署食品安全廳已即時採取跟進措施,勒令涉事商戶停售有關問題批次產品,並追溯產品的來源及銷售流向。同時,市政署亦已將涉事產品相關資料通報香港食安部門知悉及跟進。

為審慎起見,市政署呼籲消費者如曾購買並持有上述受影響批次的產品,應立即停止食用。業界如有相關批次之涉事產品,亦應主動下架回收並通報市政署食品安全廳;市政署將持續跟進及調查事件,以保障消費者的食用安全。

是次在食品中檢出的山梨酸是常見的食品防腐劑,按該樣本中山梨酸的含量進行風險評估,在正常食用情況下不會對健康造成不良影響,呼籲市民應保持多元及均衡的飲食習慣,避免過量進食單一食品。

市政署呼籲市民重陽節錯峰掃墓並注意安全

重陽節將至,因應本澳新冠疫情的發展,市政署呼籲市民錯峰掃墓,減低因人流聚集而引起的社區傳播風險。另外,由於颱風「獅子山」及「圓規」相繼吹襲,路環市政墳場及路環華人墳場部分位置出現山泥傾瀉,巿政署已即時對現場作出適當圍封,敬請拜祭人士祭祀期間注意個人安全,並聽從在場工作人員指示。

市政署轄下市政墳場於十月十四日、十六日及十七日延長開放時間,由早上八時至晚上七時正。同時,為讓市民了解各市政墳場正門等候的具體情況,達致更好分流,市政署在上述日期將於市政署網站(http://www.iam.gov.mo)推出「市政墳場正門等候人數頁面」,發佈各市政墳場正門等待的人數資訊,方便有需要拜祭的市民靈活安排掃墓時間,錯峰掃墓。

市政署將依循衛生當局的指引,以減低病毒傳播的風險。市民進入市政墳場前須測量體溫並出示有效的綠色「澳門健康碼」,如有發熱或咳嗽等症狀,或持有黃色或紅色的「澳門健康碼」人士將不准進入。為配合相關防疫工作,市政墳場部份出入口將關閉,並因應情況實施人流管制,以控制場內人數處於合理水平。市民在拜祭期間必須佩戴口罩,與他人保持適當社交距離,相同家族的不同家團成員應避免在同一時間拜祭,而拜祭時間應盡可能縮短至三十分鐘內完成。祭祀完畢後善用場內的洗手設施清潔雙手,保持個人衛生。市政署呼籲掃墓人士配合各項防疫要求,共同抗疫。

重陽節前,市政署於各市政墳場進行滅蚊及除草工作,並在部份墳場增設流動廁所,滿足市民需要。重陽節期間,將加派工作人員即時處理祭品及垃圾,以免祭品及垃圾留置太久而產生衛生問題。市政墳場現場亦會播放宣傳聲帶,提醒市民拜祭時小心香火,冥鏹須以放在墳場設置的化寶盆內燃燒,切勿將尚未完全熄滅的冥鏹倒入垃圾桶內,為免積水孳生蚊患,引起登革熱,建議拜祭人士應放置假花或鮮花拜祭,避免以水樽盛載,如有積水亦須完全傾倒後離開。此外,市政署於市政墳場增設洗手設施,並會密切監察市政墳場內公用設施的衛生狀況,加強對公用設施的清潔,包括用稀釋的漂白水清潔公廁內的門柄、水龍頭及沖水設備,做好各項清潔消毒工作,確保環境衛生。

市政署每日定時收集新美安大廈垃圾 呼籲封控區住戶按指引棄置垃圾

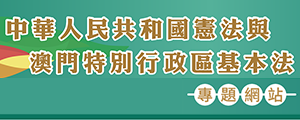

自黑沙環新美安大廈被列為封控區後,市政署每日定時派員上門收集區內住戶棄置的垃圾逾百袋。市政署呼籲封控區內住戶配合防疫工作,嚴格遵守衛生指引處理生活垃圾,以便工作人員進行收集及清潔消毒,切勿隨處棄置於大廈公共部份,破壞環境衛生。

維生及支援小組於區域圍封當天已向新美安大廈居民派發指引,要求住戶將生活垃圾妥善包紮以確保不滲漏,於每晚六時至八時前放置於單位門前。市政署每晚派出至少七名衛生人員於九時後上門收集生活垃圾,並對梯間走廊進行清潔,平均每晚清理超過一百袋大垃圾袋,可裝滿十個一千一百公升的大型垃圾桶,平均需要至少五小時。惟近日發現有部份住戶不按指引依時棄置垃圾,亦於大廈天井平台等公共部份棄置垃圾及雜物,當中包括大型廢舊家具、床舖、煮食爐具、裝修廢棄物以及未有妥善包好的廚餘及口罩等,嚴重損害環境衛生,加重清運負擔。

市政署呼籲封控區居民,必須嚴格遵守相關指引,妥善處理生活垃圾,垃圾須妥善包紮好,確保不滲漏;於每晚六時至八時把生活垃圾放置在住宅門前,以便工作人員執行清理工作,期望與居民共同保持環境衛生,做好防疫工作。

巿政署對祐漢街市作全面清潔消毒

因應應變協調中心早前公佈新冠肺炎確診個案的活動軌跡,市政署在得悉後,已按照衛生指引即時對涉事的祐漢街市進行大型全面清潔和消毒。以熱水壓力機清洗街市內部以及門前地方、升降機、樓梯間,以及扶手等公共設施,盡力減低傳染病在社區傳播的條件。

為確保各街市及其周邊的環境衛生,市政署恆常對上述公共場所進行清潔消毒。自疫情發生以來,市政署亦已加強各區公共地方及街道的衛生防疫措施。現時,於每日下午及晚上休市時段,均對各街市及出入口周邊街道進行噴洗清潔,並且加密了街市及熟食中心內的公廁的清潔頻次,並以稀釋漂白水清抹市民較常接觸到的按鈕、門把、扶手、水龍頭、沖廁設備、皂液瓶等。同時,市政署亦有定期安排清洗各小販區及其附近街道,以保障環境衛生。

市政署會密切關注疫情發展,持續監察轄下市政設施及公共街道的衛生狀況,並按衛生當局的指引進行清潔及消毒。同時,亦要求所有街市從業員及小販,在工作期間必須嚴格遵守衛生防疫指引,做好個人衛生防護措施,保障自身以及消費者健康。

公務人員於10月5日至7日免除上班

行政公職局於今(5)日向公共部門發出指引,根據行政長官發出的第110/CE/2021號批示,基於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展,為減少疾病擴散的風險,免除公共行政工作人員於2021年10月5日至7日期間上班,但同時指出,公共部門的領導應採取適當措施,確保因本身的性質而應經常對公眾提供服務的正常運作。

指引亦強調,是次免除上班是為了減少病毒傳播的風險,獲免除上班的工作人員,如非緊急或必要的情況,必須留在家中避免外出,以履行公務人員的義務。

市政署介紹生活物資配送工作

市政署表示,瞭解到紅、黃碼區住戶除了日常膳食需求外,還有個人衛生及日用品的需要,故此,支援小組亦提供了網上購買生活物資或餐飲等資訊。此外,紅碼區住戶亦可委託親友代為準備並且送到位於各紅區外的物資配送點,工作人員會於每日下午3:00至5:00期間分批送到各住戶門外。

為了確保工作人員的防疫安全,工作人員對紅區居民派送物資會採取“非接觸式”,所以要求紅碼區住戶在家門口放置了一張椅子,以供工作人員放置飯盒及生活物資之用。所有進入紅碼區的工作人員都事前接受了感染控制的培訓,並且須按衛生防疫指引穿着防護器具,以及清潔消毒等措施。

市政署介紹維生及支援小組工作概況

市政署表示,當疫情發生,新型冠狀病毒感染應變協調中心對指定區域實施精準防控和封閉措施時,在衛生局對圍封區進行環境取樣後,市政署會安排清潔消毒人員進入有關區域進行清潔消毒,盡力減低傳染病傳播的條件。待完成清潔消毒後,市政署聯同治安警察局及社會工作局組成維生及支援小組,開展住戶調查工作,瞭解實際居民數量及基本需要,以便供應生活物資。同時,亦協助衛生局有序地分批安排圍封範圍的居民接受病毒核酸篩查採樣。待圍封範圍居民完成病毒核酸篩查採樣後,會為每人派發一個應急食物包。等待核檢結果期間,社工局同事亦會關心居民情緒以及其他需要。

現時在多個紅、黃碼區中,已登記需要支援住戶,紅區有74個(969人),黃區617個(1,981人),總戶數為691個(2,950人)。

市政署派駐紅、黃碼區的常規駐站人員有40多名,機動替補人員60多名(但未包括清潔消毒、垃圾清運等崗位人員)。

公職局繼續暫緩要求公務人員出示核酸檢測證明

因應新冠病毒疫情的最新發展,特區政府將再次啟動全民核酸檢測計劃。行政公職局今(4)日再向各公共部門發出指引,繼續暫免公務人員出示核酸檢測證明至10月10日。

行政公職局在指引中指出,由於全民核檢與行政公職局早前要求的核酸檢測的目的和效果一致,因此,於10月4日至10月10日期間,繼續暫免要求仍未接種疫苗的公務人員返工時出示核酸檢測證明。

指引亦要求公共部門和各級公共行政工作人員,必須全力配合衛生當局的安排,於指定時間內預約並進行核酸檢測。

身份證明局推出社團及財團機關據位人資料查詢服務

繼推出社團及財團領導架構成員管理系統及相關證明書網上申請服務後,為進一步優化社團及財團登記範疇的服務,自2021年9月30日起,身份證明局推出社團及財團機關據位人資料查詢服務,讓澳門居民透過電子方式查詢其在本澳各社團及財團擔任職位的最新狀況。

社團及財團據位人可透過“澳門公共服務一戶通”手機應用程式、身份證明局網頁(www.dsi.gov.mo)或自助服務機查詢相關資料。倘社團或財團沒有向身份證明局遞交選舉機關據位人的會議紀錄,則身份證明局不存有相關資料而未能查閱。有關服務詳情,請參閱www.dsi.gov.mo/asso_c.jsp#CH7。

有關“澳門公共服務一戶通”詳情,請參閱www.gov.mo/zh-hant/services/ps-1047/。

有關自助服務機的功能及地點,請瀏覽www.dsi.gov.mo/kiosk_c.jsp。

如有查詢,請致電身份證明局熱線2837-0777或電郵至info@dsi.gov.mo。

市政署加強冷鏈及鮮活食品防疫措施 暫緩不符要求商戶的入口申請

因應新冠疫情發展,市政署不斷強化冷鏈及鮮活食品進口之防控措施,近日加大巡查力度,並且嚴格要求冷鏈食品入口商登錄“冷鏈食品追溯系統”,以及人員出入工作場所登記。同時要求批發市場商戶切實執行防疫指引,保障人員健康及批市運作秩序。市政署會積極與業界密切溝通,監督和協助業界嚴格落實各項防疫措施及責任。如發現有不符合衛生防疫要求者,市政署會即時暫緩其入口申請。

冷鏈人員七日一檢持“綠碼”上班

特區政府一直因應疫情調整冷鏈食品的防疫措施,不斷強化貨物、環境和從業人員等三層防線。自去年八月已組織從事冷鏈食品配送、批發及零售的業界定期接受強制新冠病毒核酸檢測,且因應疫情發展採取更為嚴格的防控措施,自八月二日起,所有冷鏈食品從業人員須強制每七天進行一次新冠病毒核酸檢測,且必須持當日有效之“綠碼”上班。現時本澳約有三千二百名從事冷鏈工作的人員,相關資料已記錄在“冷鏈從業員新冠病毒核酸檢測預約系統”中,並由市政署與衛生局共同跟進,如從業員未有按規定定期進行核酸測試,將收到提示信息,市政署會進一步核實並追查未進行核酸檢查之個案情況,如涉事者未能提供合理之解釋,會即時勒令商戶暫停該人員處理冷鏈食品之工作,若發現涉事者仍處理冷鏈食品,將暫緩處理商戶或場所的入口申請或營運。

外包裝全消毒 內包裝全檢測 建系統追溯庫存及流向

為嚴防新冠病毒經進口冷鏈食品及包裝傳入本澳,特區政府自去年起已對進口本澳的冷鏈食品、批發市場及街市開展病毒核酸檢測排查;並陸續築起進口冷鏈食品、環境、人員三層防線;開發“冷鏈食品追溯系統”,可更及時追蹤貨物流向。去年十一月起更進一步實行“外包裝全消毒、內包裝全檢測”的冷鏈食品防疫安排,每日平均抽取冷鏈食品及環境樣本二百五十個,每周消毒冷凍食品外包裝箱數超過七萬箱。自去年七月至目前共抽檢了冷鏈食品及環境樣本約六萬二千個,全部未有異常。同時,市政署將持續加強巡查各碼頭、冷凍庫、冷鏈食品加工及零售場所,檢查各項防疫措施的落實情況,包括檢查其“冷鏈食品溯源系統”的執行情況,以及場所人員的出入紀錄及健康紀錄等。去年十一月至今已對本澳冷鏈食品業界完成了四個排查循環,合共巡查了五百五十多間次,整體得到冷鏈食品業界及航運、碼頭業者的支持與配合,防疫措施執行大致暢順。

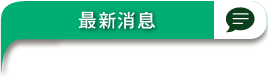

強化批市人員防疫意識 做好個人衛生防護

此外,由於每日有大量鮮活食品在批發市場內交收流轉,且每天平均約有一千三百人次在場內工作,市政署已要求所有進入批發市場的工作人員須進行測溫。除了須出示當日有效之“綠碼”上班外,自今年二月起更以反掃查驗方式進行電子登記,更有效地識別進入批發市場的人員身份,以便一旦出現狀況時權限部門可及時追蹤有共同軌跡的工作人員。同時,亦已把衛生部門制訂的防疫指引派發至批發市場內各商戶,要求商戶負責人嚴格監督員工遵守指引,切實執行衛生防護及清潔工作,監管人員亦會每日作現場巡查,檢視場內秩序及指引執行情況。

新冠疫情發展至今,本澳日常民生食品供應穩定且充足。市政署及衛生部門亦已聯合制定各緊急預案,並一直與食品業界保持密切溝通,助業界嚴格落實各項防疫措施及責任,共同嚴守食品入口防疫線。